En este día internacional de la mujer trabajadora, me vino a la cabeza un recuerdo de mis primeros contactos con las lenguas propias, las lenguas minorizadas, y la relación que tenían con las mujeres como transmisoras de las lenguas. No en vano siempre se dijo que la lengua de cada una era la materna, la de la madre, y no la que hablamos más o públicamente, sino ese primer idioma que escuchamos en boca de nuestras madres en forma

de nana.

Son esas lenguas denominadas “dialectos” o “acentos” durante siglos, o incluso actualmente, pero que en el pasado tuvieron un auge y un desarrollo popular ya casi olvidado.

Al igual que otros ámbitos afectados primero por la colonización y el imperialismo y actualmente por la globalización, las culturas y lenguas minorizadas tampoco han escapado a sus consecuencias.

La naturaleza plurilingüe de los territorios administrados por el Estado español ha sido considerada tradicionalmente por sus autoridades como un obstáculo al proceso de la construcción nacional española. La política aplicada ha consistido en la imposición de una única lengua común a toda la población, con medidas diversas destinadas a reducir al máximo el uso de las restantes lenguas peninsulares. Sólo cuando la correlación de fuerzas les ha obligado a ello, han admitido las autoridades españolas algún tipo de reconocimiento jurídico a idiomas distintos del castellano.

En el primer caso, la política ha consistido en la expulsión gradual de dichos idiomas de la enseñanza, de las administraciones públicas y en la adopción de medidas destinadas a provocar la penetración gradual del castellano en el máximo posible de ámbitos de uso de las comunidades lingüísticas restantes. Ello ha implicado la castellanización progresiva de sus hablantes, a medida que se generalizaba el acceso a la enseñanza, y la pérdida creciente de funciones para el resto de idiomas ibéricos.

Durante las épocas en que los idiomas distintos del castellano han carecido de reconocimiento jurídico y la enseñanza ha funcionado como agente efectivo de castellanización, los primeros han sido abandonados como lengua principal por algunos sectores sociales de su comunidad de hablantes.

En el segundo caso, la política lingüística y su marco jurídico-lingüístico se han caracterizado por la jerarquización de las distintas lenguas y el establecimiento de una relación asimétrica entre los derechos de la comunidad lingüística mayoritaria y los del resto de comunidades. Así, si consideramos el marco jurídico- lingüístico de la II República, encontramos que su Constitución proclama el castellano como “idioma oficial de la República”, impone a “todo español” la “obligación de saberlo” (art. 4) y ni siquiera establece la oficialidad del resto de lenguas peninsulares.

Tanto en el marco jurídico- lingüístico republicano como en el de la restauración monárquica, los avances para estos idiomas, cuando los ha habido, se han realizado mediante los estatutos de autonomía y normas autonómicas o locales de rango inferior. Al igual que la Constitución de 1931, la carta monárquica de 1978 proclama el castellano como única lengua oficial “del Estado”, impone su conocimiento como “deber” de todo súbdito español (art. 3.1) y, si bien prevé la oficialidad de “las demás lenguas españolas”, reduce su alcance a “las respectivas Comunidades

Autónomas” y “de acuerdo con sus Estatutos” (art. 3.2).

Tanto en el marco jurídico-lingüístico compuesto por la Constitución de 1978 y la jurisprudencia, como en las prescripciones lingüísticas emanadas del legislador estatal confluyen los objetivos de, por un lado, limitar el uso de las lenguas distintas del castellano a su territorio “autonómico”, siendo su conocimiento de carácter optativo y, por otro, apuntalar la presencia del castellano en esos territorios y como lengua de conocimiento obligatorio.

En el contexto europeo, la principal peculiaridad del marco jurídico-lingüístico del Reino de España reside en ser el único de la Unión Europea que no reconoce como oficiales del Estado a todas las lenguas habladas por comunidades de más de cinco millones de personas e históricamente implantadas en el territorio. Esto es, que tiene las minorías lingüísticas no

reconocidas a nivel estatal de mayor tamaño de la Unión Europea.

Asimismo, existen idiomas peninsulares carentes de reconocimiento oficial en territorio alguno, como el asturiano, el aragonés o el andaluz. No obstante, la responsabilidad de la no oficialidad de las lenguas distintas del castellano en su dominio territorial no es imputable, en rigor, al legislador español, sino a los propios legisladores autonómicos correspondientes, que, teniendo constitucionalmente atribuida la competencia de declararlas oficiales, han omitido el ejercicio de dicha facultad.

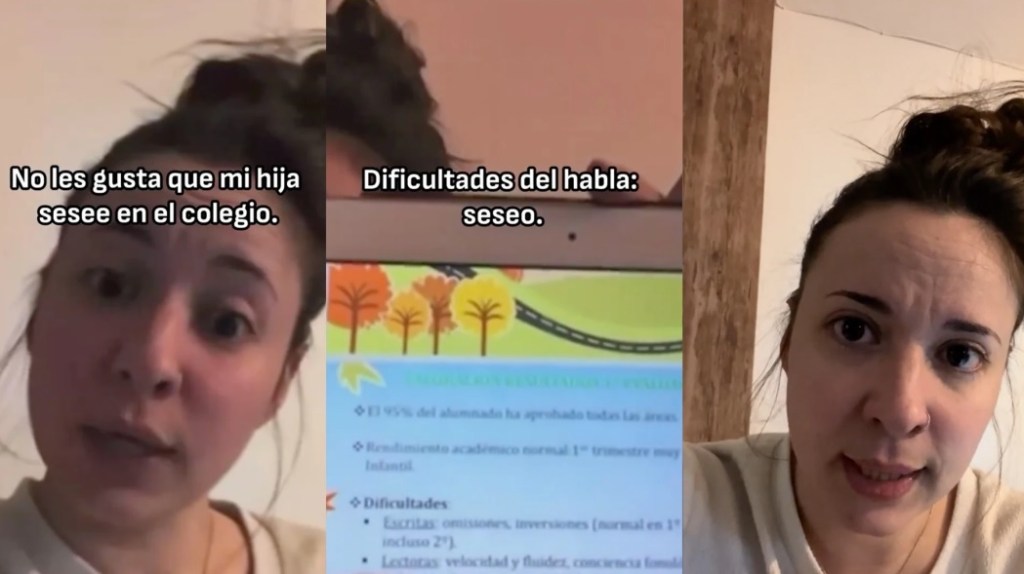

El andaluz presenta una estigmatización de inferioridad frente al castellano, obstaculizando una relación entre iguales. La opinión popular generalizada sobre el andaluz aún hoy día es que se trata de castellano mal hablado, dialecto procedente del castellano y no lengua propia de una nación.

Los estereotipos andaluces, de vago o inculto, no hacen más que reforzar la estigmatización proyectada a través de la lengua durante siglos. Y es que, los factores paralingüísticos, por muy externos que sean a una lengua, llegan a convertirse en factores internos: historia, sociología, economía… Es por ello que la actitud del hablante se plasma en la realización de su lengua en el habla. Ésta es una actitud evidente del castellano sobre el andaluz, de la lengua de los vencedores sobre las vencidas: por prestigio se acepta como buena la lengua de los vencedores,

porque la victoria tiene prestigio.

Los castellanos sometieron a una aculturación a los habitantes de la zona conquistada, que durante ocho siglos habían forjado un habla propia. Para crear un Reino fuerte se debe consolidar una identidad lo más homogénea posible, con un factor común: la lengua. La “España de la reconquista” se cimentó sobre el castellano y la religión católica, de ahí que se ignore al andaluz como lengua autóctona, que, si bien es cierto que conserva un gran sustrato léxico castellano, presenta múltiples rasgos propios. Y no sólo fonéticos ni fonológicos, tal como se reproducen sin cesar en libros y libros de manuales sobre el «dialecto andaluz”.

Hay cuestiones que permiten pensar sobre el origen del andaluz como lengua mozárabe-castellana en lugar de dialecto castellano: el andaluz se desarrolla, se enriquece, aumenta su complejidad morfosintáctica, desarrolla variedad léxica y, sobre todo, se convierte en variedad materna de una comunidad étnica. La prueba inequívoca de que el andaluz se ha desarrollado es la acumulación de particularidades que presenta en todos los aspectos de la lengua, que bien no encuentran equivalente en castellano o la distancian de esa unidad en todos y cada uno de los planos lingüísticos, tanto del contenido como de la expresión en sus ámbitos fonético, fonológico, morfosintáctico, léxico, semántico y estilístico.

Además, el andaluz presenta una diversidad interna, expresado principalmente en dos modalidades generales andaluzas con presencia de zonas isoglosas: por un lado, la variante occidental, Huelva, Sevilla y Cádiz, y por otro lado, la oriental, Córdoba, Málaga, Almería, Granada y Jaén. A su vez, ambos modelos de referencia encuentran expresión diferencial lingüística en ámbitos rurales y urbanos.

Este factor del andaluz respecto al castellano de distinción y enriquecimiento semántico, junto a juegos de pronunciación, incide también en el doble sentido tan característico del humor andaluz.

El problema está en saber si el andaluz podrá tener o no en algún momento consideración de lengua a nivel legal. Para determinar qué es una lengua debe estar fuertemente diferenciada de otras lenguas, debe tener uniformidad lingüística y debe ser vehículo de una importante tradición literaria. Estos criterios se han utilizado durante siglos para caracterizar desde un punto de vista político e ideológico las lenguas humanas antes del nacimiento y establecimiento de la ciencia lingüística moderna. De hecho, son tres de las ideas que asume y promueve la ideología del supremacismo lingüístico, en este caso, del supremacismo

lingüístico españolista.

La lengua estándar oral y escrita castellana y su modelo fonético es lo que se usa en las instancias públicas principales, incluida la educación, mientras que la lengua andaluza queda relegada al ámbito familiar, informal y vulgar. La primera goza de prestigio y ejerce una clara hegemonía cultural sobre la segunda, que es objeto de desprecio o de burla.

Un ejemplo cercano es el caso del euskera, una lengua minorizada, perseguida y acosada, incluso en tiempos muy recientes, diversificada en multitud de dialectos, a veces divergentes en algunos aspectos. Todo ello no ha sido obstáculo para que, partiendo de la idea de que todas las variedades del euskera constituyen una única lengua nacional, contando con una conciencia lingüística nacional clara por parte del pueblo vasco y, a pesar del claro retroceso del uso de esta lengua en la edad contemporánea, se haya llegado a establecer un euskera estándar, el euskara batua, que la sitúa como lengua europea contemporánea de referencia que ha llegado a frenar y revertir su minorización.

Se trata de generar una autoestima de nuestros propios rasgos culturales y lingüísticos, que nos sirva para poder coger el control de nuestro futuro como pueblo, porque nuestros orígenes, nuestras raíces, siguen unidas a nosotras como ese cordón umbilical invisible que siempre nos unirá a nuestra madre. Da igual el tiempo que pase, o lo lejos que esté, o si ya no está, la voz de la madre siempre resuena en nuestra cabeza con ese acento, con esa musicalidad, con esas palabras que ya casi nadie recuerda a nuestro alrededor, pero que nosotras guardamos como oro en paño para transmitirlas a nuestras hijas e hijos.

Isi Barrera.

Deja un comentario